Многие читатели блога часто спрашивают меня: «А где и как правильно хранить информацию?»

Я не буду гнуть пальцы, бросаться техническими терминами и перечислять многочисленные способы хранения информации.

Я просто поделюсь с Вами своим 20-летним опытом и о тех шагах, которые я предпринимаю после того, как много лет назад практически полностью уничтожил личную информацию на своем компьютере. Нет, часть информации я сохранял. Но, как оказалось, этого было недостаточно.

Но, прежде всего я хочу сказать немножко о другом.

Почему получилось так, что я сохранил не всю информацию, которая мне была нужна. Первой моей ошибкой было то, что я называл папки, в которых сохранял данные, «от фонаря». Например, папки у меня носили следующие имена: «1» , «11111» , «123» , «йцукен» , «qwerty» , «qqq» и т.п. Как я рассуждал. Вот сейчас быстро создам папку с каким-нибудь именем, быстренько скопирую туда фотографии. А потом... А потом отвлекаешься на что-то другое или просто в данный момент лень. И все время откладываешь на потом. И так из месяца в месяц, из года в год.

Понятно, что через несколько лет в таком бардаке нужную информацию найти практически не возможно. Даже если информация сохранена в таком виде, на поиск нужной, допустим, фотографии, может уйти несколько часов.

Ну а если информация хранилась только на компьютере, то когда наступает «Потом» в виде выхода из строя жесткого диска, то... Ладно, не будем о грустном. Главное просто не дожидаться «Потом».

Ну а вторая моя ошибка вытекает из первой. Невозможно через несколько лет сообразить, что в этих папках и зачем я их вообще создавал.

А так как в некоторых папках нужная информация находилась «глубоко» (несколько вложенных папок), то при просмотре папок я просто не заметил нужных мне фоток. И, при очередном копировании, не скопировал их на внешний носитель.

Не создавайте много «корневых» папок. 3-5 не больше (исключительно на Ваше усмотрение). Для домашнего компьютера это вполне достаточно.

Например, «Личная папка» , «Друзья» , «Рабочая» , «Другое» . В «Личной папке» , например, подпапки «Фотографии» , «Учеба» и т.д. В подпапке «Фотографии» , например, подпапки «Отдых на море — июнь 2012» , «Вылазка с друзьями — август 2012» и т.д.

При таком подходе, во-первых, очень легко будет найти нужный документ или фотографию. Ну а во-вторых, чтобы сохранить всю нужную информацию, достаточно скопировать на «сторонний носитель» всего 4 папки (В нашем примере это «Личная папка» , «Друзья» , «Рабочая» , «Другое» ).

Ну а теперь куда лучше сохранять информацию, а правильнее сказать делать копии Ваших «корневых» папок.

Возьму для примера свой компьютер. «Панели управления дисками» моего компьютера Вы можете посмотреть в уроке « ».

Бытует мнение, что если диск «C:» является системным, то информацию лучше всего сохранять на диске «D:» .

И, хотя причины я эти уже описывал в уроке про жёсткий диск, мнения этого я не разделяю.

«Сохранять информацию» и «Хранить информацию» это, на мой взгляд, совершенно разные понятия.

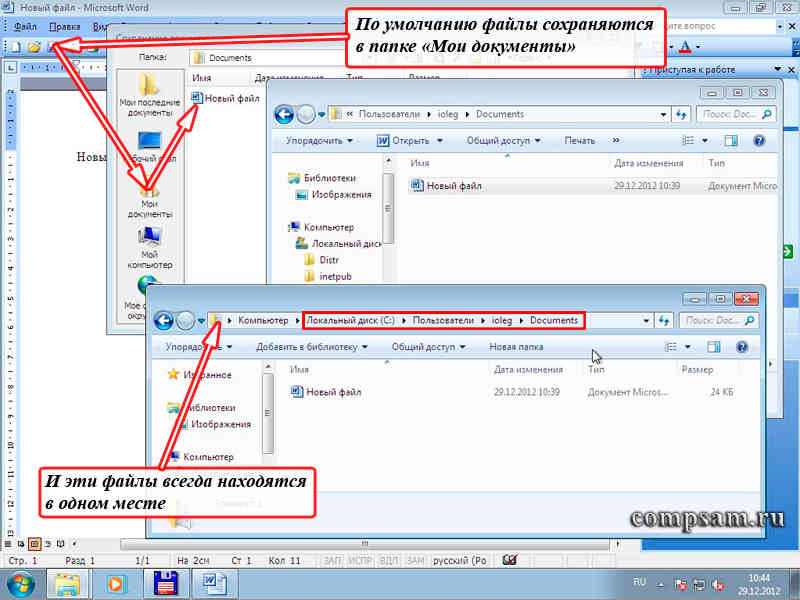

По умолчанию все программы настроены так, что если операционная система установлена на диске «C:» , то информация сохраняется именно на диск «C:» .

Например, если мы создаем документ Microsoft Word, то по умолчанию документ сохранится в папке «Мои документы» , которая всегда находится на:

Для пользователей Windows XP

![]()

Для пользователей Windows 7

Это относится практически ко всем программам. И это удобно. Всегда все на своих местах. И всегда можно оперативно добраться к нужной информации, щелкнув по кнопке «Пуск» , а затем ярлыку «Мои документы» в Windows XP или «Документы» в Windows 7.

Хотя, если честно, то в любой программе можно настроить путь, куда сохранять файлы . Я делаю это редко. Если мне, по каким-то причинам нужно сохранить файл в другую папку, то я вместо пункта меню «Сохранить» выбираю пункт меню «Сохранить как...».

Другой вопрос, что хранить эту информацию на системном диске довольно рискованно.

А вот теперь, какие шаги желательно предпринять, чтобы наша информация не пропала ни при каких обстоятельствах?

Первое

Если есть дополнительные несистемные диски (в нашем примере логический диск «D:» ), то рассортировать свою информацию по тематическим папкам, как я рассказал выше.

Это можно сделать копированием (я всегда так делаю) информации с диска «C:» на диск «D:» в соответствующие папки. При этом у Вас появляются копии. Т.е. одна и та же информация будет и на диске «C:» на диске «D:» , ну, может только в разных папках.

Или перемещением (никогда так не делаю). В этом случае информация с диска «C:» удаляется и высвобождается место, что иногда просто необходимо.

Эту процедуру можно выполнять сразу после сохранения документа, через неделю, раз в месяц, раз в полгода или год. Но делать это необходимо обязательно.

Ну а как копировать, вырезать и вставлять Вы уже знаете, бегло просмотрев об этом урок « ». Правда там говорится про текст. Но эти комбинации также применимы и к файлам и папкам.

Второе

Параллельно (или если у Вас только один диск «C:» ), с такими же промежутками (я делаю это 1 раз в полгода) желательно записать всю необходимую Вам информацию на CD/DVD диск (или диски).

В этом случае появляется третья копия важной нам информации. И вероятность того, что мы можем потерять что-то, сводится практически к нулю. Я это делаю на DVD-R диски. Благо они дешевые. Стоят себе на полке и есть не просят.

Третье

Конечно же, более современный, но немного более дорогой вариант это флеш-накопители или, по простому, «флешки». Объем информации, которую можно на нее записать в разы превышает объем DVD-дисков.

Правда как показывает практика, флешка хороша для временного хранения информации, но никак не длительного. Хотя если соблюдать все рекомендации по эксплуатации, то, наверно, можно ее использовать как хранилище данных. Хотя я в этом немного сомневаюсь.

Четвертое

Всего этого достаточно, если у Вас только фотографии и документы. А если музыка, фильмы и дистрибутивы различных программ?

Когда объем суммарной информации у меня перевалил за 20 Гб, я не пожалел денег и приобрел себе 2 внешних диска, которые можно подключать к компьютеру через USB порт.

Один из них легкий мобильный по флеш-технологии на 500 Гб. А второй обычный жесткий диск в контейнере на 1 Тб. Первый удобно с собой таскать. Ну а второй для надежности (благо на нем никаких операционных систем нет).

Пятое

Но последнее, наверно, самое интересное. Это хранение данных на сервисах в интернете, использующих «облачные» технологии .

Эти сервисы появились не так давно, но я использую их по полной. Таких сервисов уже довольно много, но я для себя выбрал три.

Глубокий смысл этих сервисов следующий. Некие компании предоставляет бесплатно дисковое пространство для хранения данных, ограниченное несколькими гигабайтами. Если необходим больший объем, то уже необходимо за это платить.

Но, как правило, то, что компании предоставляют бесплатно, вполне достаточно.

Первый

из таких сервисов, которые я использую — это (дропбокс). Правда бесплатно дается всего 2Гб

, но для работы мне хватает.![]()

На работе я работаю под операционной системой Linux, а дома под Windows. Проблем не возникает, сплошные удобства.

Примером могут служить уроки и статьи, которые Вы видите на этом блоге.

Урок или статью я обычно пишу несколько дней. Начинаю, например, писать на работе в конце рабочего дня. Рабочий день заканчивается. Выключаю компьютер никуда ничего не копируя.

Прихожу домой, включаю свой домашний ноутбук и тут же продолжаю работать над статьей. Вся информация автоматически через «облака» синхронизируется на мои домашний и рабочий компьютеры. Достаточно лишь включить питание и дождаться загрузки самого компьютера.

Как сделать себе такое хранилище данных я описывать не буду. Это уже сделал мой коллега Федор.

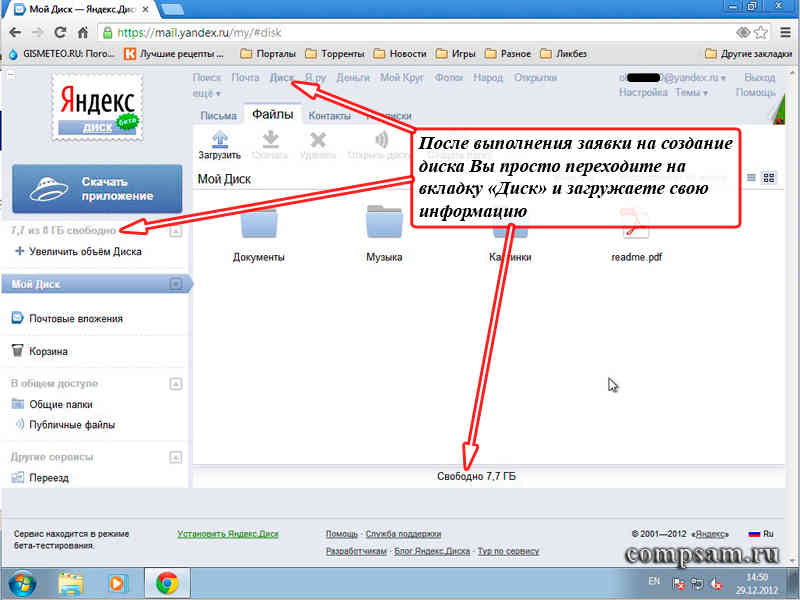

Второй используемый мной сервис от Яндекса .

Причем даже не обязательно иметь на Яндексе учетную запись электронной почты. Но если она есть, то просто воспользоваться этим сервисом, подав заявку.

Процедура подачи заявки довольно простая. Бесплатно выделяется 8 Гб дискового пространства. На этом диске я, в основном, храню музыку и фотографии.

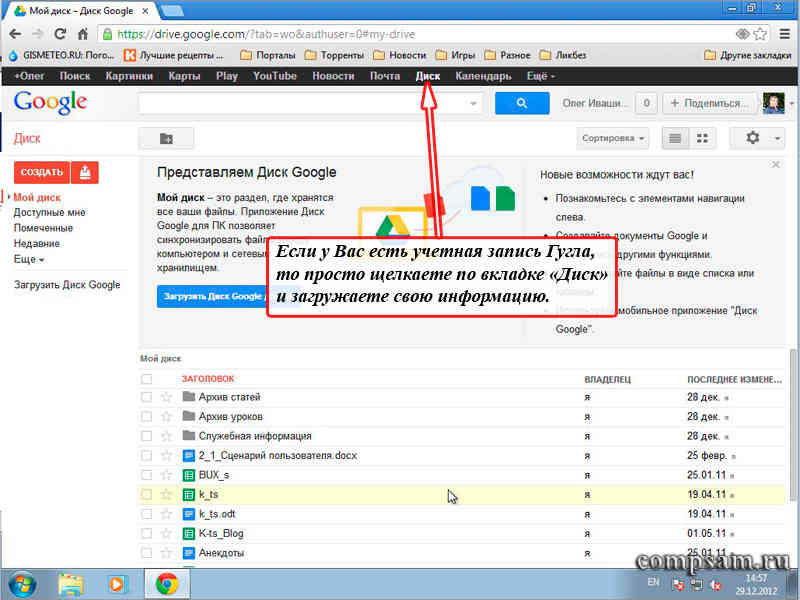

Ну и третий сервис от Гугла. Правда, необходимо иметь учетную запись на google.com .

Но в этом я вообще не вижу проблем. Процедура заведения аккаунта (учетной записи) очень простая и понятная. Не помню уже, сколько Гугл дает дискового пространства сразу после заведения учетной записи (по-моему, около 5 Гб ).

Интересно другое. С каждым днем это пространство на чуть-чуть увеличивается. У меня на сегодняшний день дисковое пространство составляет уже больше 10Гб .

Ну и напоследок я хочу Вам сказать свое личное мнение по поводу этих сервисов.

Поскольку сам являюсь системным администратором (точнее начальником отдела системных администраторов и администраторов баз данных), то имею представление, насколько защищены такие хранилища. Поэтому просто им доверяю.

Но... Как говорили Ильф и Петров устами Остапа Бендера: «Стопроцентную гарантию может дать только страховой полис».

Поэтому лучше застраховаться и хранить информацию на различных носителях и сервисах.

В заключении я хочу поздравить Всех читателей моего блога с наступающим Новым Годом и пожелать счастья, здоровья и долгих лет жизни!

В заключении я хочу поздравить Всех читателей моего блога с наступающим Новым Годом и пожелать счастья, здоровья и долгих лет жизни!

Наступает новый день, рабочий или выходной, и, если нечем заняться, то руки тянутся к лежащему на столе любимому ноутбуку…

Персональные компьютеры появились достаточно давно, лет тридцать назад. Использовали их тоже персонально – в одиночку набирали и печатали всякие тексты, писали простые программы (и носили их между персоналками на больших дискетах), играли в «монопользовательские» игры (хотя нет, я помню игрушки, где можно было играть вдвоем, разделив кнопки одной клавиатуры пополам).

Настоящая же революция произошла не с изобретением персоналок, а с появлением возможности соединять их в сеть .

Сначала — в пределах лаборатории, затем — между особо важными военными базами и узлами управления ракетным огнем, потом — и по всему миру: как это редко бывает — сугубо военные разработки стали работать на благо людей, а не для их уничтожения. Разработки сетевого интерфейса фирмой 3COM Бобом Меткалфом и протокола http Тимом Бернерсом-Ли спустя 20 лет позволили нам получить то, без чего представить жизнь современному поколению невозможно: Интернет .

Быстрый и тормознутый, летучий по воздуху и бегущий по проводам, халявный и по неадекватной стоимости, интересный и тупой, безопасный и заразный, полезный и времяубивающий, свежий и столетней давности, настоящий и фильтрованный (ну прямо как пиво!).

И если про пиво мы знаем все: где оно производится, хранится и по какой цене продается — то знаете ли вы так же много об Интернете? Нет? Вы пьете слишком много пива! (шутка).

Какая из них важнее? Сложно сказать, но я полагаю, что первая: именно полезным контентом можно привлечь на сайт пользователей, заработать денег на востребованных онлайн услугах. А доставить все это богатство пользователя – что называется, дело техники — в прямом и переносном смыслах.

Так поговорим же в этой статье об Интернете, вкладывая в это понятие, прежде всего, его информационное наполнение, т.е. контент.

Производством контента занимаются все, кто так или иначе генерирует или собирает какую-либо информацию. Даже Вы, написав в Твиттер «хорошо-то как!», тоже становитесь источником информации во вселенной (вопрос только насколько полезным?). Хотя, не будем так практичны, самовыражайтесь в Сети как умеете: она предназначена и для этого тоже.

Так вот, все сайты, фотографии, записи ваших разговоров по Скайпу (сюрприз!) и прочие данные хранятся на специализированных объектах телекоммуникационной инфраструктуры, называемым дата-центрами

или центрами обработки данных (ЦОД).

Современный дата-центр представляет собой этакий большой банк — место, где под замками надежно хранится информация (в том числе и некоторых банков, хотя они предпочитают строить свои собственные дата-центры — так им спокойнее).

Все подчинено одной цели: сохранение целостности хранящейся информации, защита от несанкционированного доступа и её доступность 24 часа в сутки и 365 дней в году тому, кому она предназначается. Ценность же хранимой информации может быть различна: от фоток чьей-то собаки и до …

Особенность в том, что для того, чтобы похить информацию, не надо врываться и кричать «Это ограбление! Информацию сюда — в сумку!»: все происходит незаметно под гул системы кондиционирования. Хотя для предотвращения описанной криминальной сцены имеются все атрибуты банка реального: круглосуточная охрана, видеонаблюдение, системы контроля и доступа, а так же high-tech охранники (очкарики-ботаны, учившиеся в универе на «отлично») — гарантируют, что никто не подменит файл на винчестере или не стащит жесткий диск из чужого сервера.

Сервер – это специализированный компьютер. Основное внимание при его разработке и производстве делается на надежность как аппаратного (микросхемы) так и программного (серверная операционная система, серверные программы-приложения) обеспечения, высокую производительность и реальную многозадачность. Именно в нем располагаются быстрые жесткие диски с нашим Интернетом на борту.

Крупный дата-центр потребляет уйму электроэнергии.

Согласно жестким правилам, которым должны соответствовать дата-центры четвертого уровня (или Tier4, круче не бывает), питание объекта должно осуществляться от двух независимых источников электроэнергии (то есть двух разных электростанций).

А на всякий пожарный есть еще дизельные генераторы и аккумуляторные батареи (на батарейках дата-центр не проработает долго – они нужны, чтобы продержаться пару минут, пока дизель-генераторы запустятся, выйдут на рабочий режим и подадут ток).

Пожарному случаю тоже уделено особое внимание: в дата-центрах используется газовое пожаротушение, чтобы в случае чего не повредить во время нештатной ситуации порошком углекислоты (он в традиционных огнетушителях для электроустановок) оставшееся оборудование.

Третий, не менее важный компонент: системы охлаждения и климат-контроля. В процессе работы серверы и жесткие диски выделяют значительное количество тепла, которое надо куда-то удалять. Охлаждение летом выполняется кондиционерами, по ночам можно и фильтрованным прохладным воздухом, ну а морозным днем зимний воздух смешивается с горячим внутренним (что бы серверы не простудились. шутка). Серверы, в основном, болеют этаким артрозом: изнашиваются подшипники в вентиляторах охлаждения.

На случай скоропостижной смерти сервера или винчестера используются разные технологии их резервирования. От банального бэкапа информации вашего сайта на другой сервер по расписанию, до так называемого «зеркалирования»: сохранения информации в реальном времени на двух географически разнесенных дата-центрах.

И еще ЦОД — это очень много проводов и оптического кабеля.

Основная услуга, предоставляемая дата-центрами, это аренда:

Набирает популярность аренда программного обеспечения (SaaS – software as a service – программное обеспечение как услуга): дата-центр покупает лицензионное программное обеспечение и, установив на мощный сервер, раздает его по частям своим клиентам). А также аренда кусочка ресурсов сервера (VPS – virtual private server – виртуальный сервер).

Ах да, интернет можно хранить и у себя дома. Надо купить реальный IP-адрес у провайдера, настроить домашний web-сервер и разместить на нем свой блог.

Конечно, знаний потребуется больше, и канал доступа в интернет хорошо бы иметь «потолще», фаервол понадёжнее и сервер не выключать круглосуточно. Лучше доверить эти заботы профессионалам из ЦОД: за небольшие деньги коэффициент доступности вашего Интернета для других пользователей резко возрастет.

А напоследок хочется вспомнить сакраментальное: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Кстати, это, случайно, не девиз компании Гугл? Помните об этом, когда в очередной раз на какой-нибудь сервер Dropbox’а, расположенный в каком-нибудь ЦОДе…

UPD: Вот интересная статья о действиях айтишников на случай черезвычайной ситуации с ЦОД . Даже если вы не поймете половины слов, то масштабность и сложность процесса вполне можно оценить 🙂

Вся информация пользователя, включая операционную систему, программы, игры, документы и прочие данные, хранится на специальных носителях, называемых дисками. Внутри компьютера, как правило, размещается магнитный (в основном) или твердотельный накопитель, именуемый жестким диском (винчестер). Так же данные могут храниться на всевозможных внешних носителях, к которым относятся гибкие магнитные накопители (дискеты), оптические диски (CD, DVD, Blu-Ray), карты памяти (носители, используемые для хранения данных в цифровых устройствах, например фотоаппаратах, плеерах и т.д.), флэш-диски и прочие. При этом все они предназначены для долговременного хранения информации.

Когда информация занесена в компьютер (записана), то она хранится на специальном устройстве накопителе данных. Обычно накопитель данных - это жесткий диск (винчестер).

Жестким диском это устройство называется из-за конструкции. Внутри его корпуса находится один или несколько твердых блинов (металлических или стеклянных), на которых и хранятся все данные (текстовые документы, фотографии, фильмы и т.д.) и установленные программы (операционная система, прикладные программы, как Word, Excel, и др.).

Работа со всеми перечисленными дисками практически однотипна. Каждому носителю или устройству хранения данных, операционной системой присваивается уникальное логическое имя в виде латинской буквы алфавита и двоеточия после нее. Устройствам для работы с дискетами дают имена «A:» и «B:». За ними, начиная с буквы «C», в алфавитном порядке следуют имена жестких дисков, которых может быть несколько. После жестких дисков, так же в алфавитном порядке начинают присваиваться имена для оптических приводов (устройств чтения/записи оптических дисков). Затем следуют названия сетевых дисков и устройств считывания данных с флэш-карт.

Информация, хранящаяся на компьютере, измеряется в байтах. При этом самая маленькая единица измерения данных называется битом. В одном байте содержится 8 бит.

Современные программы и данные пользователей имеют размеры в несколько десятков и сотен тысяч байт, так что в реальных условиях используются гораздо более крупные единицы измерения: килобайты, мегабайты, гигабайты и терабайты.

Долго ли хранится в сети информация о человеке или сайте?

Любой пользователь персонального компьютера, хоть раз зарегистрировавшийся на любом сайте, так или иначе задался вопросом: а долго ли хранится информация о человеке в сети? Достаточно ли просто удалить страничку, стереть личные данные и забыться? Такой вопрос становится особенно насущным для тех, кому, продвигаясь по карьерной лестнице, стала предъявлять требования корпоративная этика.

Для тех, кто уже немного стесняется бурного прошлого, у меня нехорошие вести. Тем, кто только начинает свою сетевую деятельность, посоветую прислушаться: не стоит делать того, о чём, возможно, пожалеете. По крайней мере, под настоящим именем.

Сейчас я вам объясню, каким путём можно пойти, чтобы попасть в прошлое и настоящее, где все ещё молоды, безрассудны и немного наивны.

Интернет обладает возможностью вернуть прошлые годы, и глобальная сеть представляет собой настоящую машину времени, которую можно запустить с помощью нехитрых сервисов, без специальных навыков владения командами и сложными операндами поисковых систем.

Любая с момента появления оных хранится на серверах поисковых систем. И не только в них. Да и одних только поисковиков по всей сети наберётся десятка два – немало, правда. Среди них есть старожилы, возраст которых превышает возраст некоторых современных активных пользователей сети.

Это значит, как только поисковой робот обнаружил (проиндексировал) ваше появление, вы уже навечно остались в сетевой памяти. Причём некоторые интернет-сервисы могут напомнить вам пошагово, что появлялось на вашей страничке, что изменялось, а что вами стёрто. Будь это информация о человеке или веб-ресурсе, не важно.

Хватит лирики, переходим к делу.

Самый большой сетевой справочник и помощник «следователя» – это, конечно, поисковые системы. Для России самыми популярными из них являются Яндекс и Google. Яндекс наиболее популярен на просторах бывшего СССР, Google – просто самый популярный в мире. Есть и другие. И живут они за счёт того, что собирают любую уникальную информацию, которую мы нарочито или не специально выкладываем в сеть. Всё, эта информация уже серверы поисковика не покинет. Хотите вы этого или нет.

По объёму индексирования (читай – по объёму хранящейся о нас информации ) пальму первенства удерживает Google. C ней и будем работать.

«Но я не пользуюсь Google, я ищу в Яндексе!». Да неважно)) Вас, как в мультфильме про козлёнка, который умел считать, уже запомнили. Вот как эту информацию выудить…

Перед тем, как приступить к работе, вооружитесь специальным инструментом: . Он позволит вам анонимно гулять по сети и получать информацию со всех ресурсов, запрещённых в тех или иных странах.

Шаг первый. Операнды в поисковых системах.

Goggle помнит всё. Яндекс тоже помнит многое. Как и для браузера, в котором вы путешествуете по сети, так и для поисковика есть понятие кэша. Кэш (от англ. cache – тайник), та часть памяти, которая позволяет хранить данные, что, возможно, ещё понадобятся. В компьютере, в браузере, в Google. В полиции.

Как найти сайт, которого нет? Как посмотреть на него в том виде, каком он был месяц, год назад? Когда только появился?

Возможно, самая простая из задач.

Кэш Google доступен и вам. Вот что говорит об этом способе сам Google: про кэш Google . Откройте поисковик Google и наберите в строке адреса:

http://www.google.com/search?q=cache:адрес-интересующего-сайта

Адрес лучше указывать полным, с http:// . Трюк сработает, если Google успел заметить этот сайт. Или автор специально не подготовился и не запретил кэшировать страницы поисковым роботам . Например, через файл robots.txt .

Другое дело, если сайт на плаву, но страницы сайта удалены. Кэш Google отлично выручит вас. Вот, что выдал Google по запросу на мой блог:

Это снимок главной страницы сайта – той, что я попросил Google. Google всегда покажет последнюю версию кэша, и если сайт рабочий, она, эта версия, будет датирована не самым давним числом.

Переход же по ссылкам кэша сайта вас огорчит – они уведут в никуда (если страницы нет, так что поиском в прошлом кэш умеет пользоваться лишь ограниченно); если вам же известна конкретная страница сайта , смело используйте её после указанного адреса https://www.google.com/search?q=cache: и кэш Google отобразит страницу, которой нет. Вам может повезти.

Шаг второй. Специальные ресурсы.

Познакомлю с сайтами, коими пользуюсь сам. Это инструменты куда серьёзнее. Нашего внимания достойны:

CachedPages.com

(она использует сразу несколько сервисов, в том числе и второй, мною указанный ниже).

web.archive.org

Конкретно по трудностям, с которыми можно столкнуться.

Запустим Tor и заглянем, например, в прошлое одно из самых знаменитых сайтов знакомств mamba.ru. Заходим на web.archive.org и введём знакомый многим адрес:

нажимаем Enter, видим вот это:

Ресурс на буржуинском, однако всё интуитивно понятно. Стрелка 1 показывает, сколько сайт кэшировался раз в течение срока существования, а под цифрой 2 я указал дату появления этого сайта знакомств. Информация по сайту и появляющихся изменениях представлена в виде календаря. Окно интерактивно и вы можете не спеша “прогуляться” по старым страницам сайта, щёлкая по столбцам с годами или конкретным дням. Дальше сами Не зацикливайтесь только на указанном ресурсе, попробуйте и другие.

Эта информация будет полезна, скорее, тем, кто ищет авторов и участников конкретных ресурсов в сети. Если вас интересует информация о человеке, о котором вы уже что-то знаете, вам сюда.

Всё зависит от причин, по каким из них вы хотите его найти. Человек может быть вам только что представлен, вы знакомы с ним вживую и хотите узнать о нём больше. Тогда лучше социальных сетей и ресурсов государственных органов (штрафы, выигранные патенты, судебные решения) вам не найти. Однако, чтобы не тратить времени даром и не просто вбивать в строку поиска имя и фамилию, воспользуемся Google и Яндекс.

Напомню, что среди поисковых систем, наиболее обширной базой является Google. И операторы Google нам в помощь. Для начала откройте в браузере поисковую систему Google и вбейте имя жертвы, но в таком формате:

intext:иван сидоров

оператор intext заставит искать сочетание иван сидоров по всем сайтам, где встречается или встречалось это словосочетание. В поисковой выдаче сверху вниз пойдут самые ранжируемые сайты. Но…

Вся прелесть операторов Google заключается в том, что чем больше мы знаем о человеке, тем больше мы можем сузить район поиска человека. То есть операторами мы можем продолжить поиск, отсеивая или, наоборот, включая параметры поиска. Например, после команды intext:иван сидоров можно добавлять команду “-” (отсеять). Например, наш Иван Сидоров после поверхностной проверки точно не Дмитриевич. Значит, не выходя из страницы поисковой выдачи добавим оператор “-” с просьбой не учитывать Дмитриевичей:

Все результаты с ненужным человеком исчезнут. По мере отсева самых заядлых участников-однофамильцев интернет сообщества можно полностью исключить, минусуя (без пробела) их “характеристики”. Учтите, опять же, что множественные запросы Google встретит проверкой капчей, так что советую подготовить список исключений сразу.

Если вы помните название сайта, на котором вы встретили интересующую вас личность, то можете сузить поиск и до конкретного сайта. То есть, если вы уверены, что информация о человеке точно хранится на сайте Одноклассники.ру, попросите Google искать только на нём. Делается это просто: через оператор site: . Например, вводим в поле поиска команду site:ok.ru иван сидоров и видим информацию о человеке только на выбранном сайте:

Продолжение следует.

Прочитано: 316

Мы поделимся опытом в работе с разными накопителями и расскажем, какие из них надежные, а на каких лучше не хранить ничего ценного. Вы узнаете, как сохранить данные в целости и сохранности, хотя бы на столетие.

Есть несколько правил, работающие в отношении любой информации, которую важно сохранить в целости и сохранности. Если не хотите потерять дорогие сердцу фотографии, важные документы или ценные работы, то:

Такие простые правила помогут вам на долгие годы сберечь важные документы, дорогие фото и видео записи. А сейчас рассмотрим где дольше всего информация будет в целости и сохранности.

К самым распространенным и популярным способам хранения цифровой информации относится – использование жестких дисков, Flash-носители (SSD диски, флешки и карты памяти), запись оптических дисков (CD, DVD и диски Blu-Ray). Дополнительно, существует масса облачных хранилищ для любых данных (Dropbox, Яндекс Диск, Google Drive и многие другие).

Как вы думаете, что из всего перечисленного является лучшим местом хранения важной информации? Давайте изучим каждый из этих способов.

Как вы поняли, среди самых доступных способов, лучше всего хранить свои данные именно на оптических дисках. Но не все из них способны справиться с течением безжалостного времени и дальше вы узнаете, какие лучше подходят для наших целей. Кроме того, хорошим решением будет использование сразу нескольких, упомянутых способов, одновременно.

Возможно, некоторые из вас наслышаны о том, как долго можно сохранить информацию на оптических дисках типа CD или DVD. Некоторые, наверное, даже записали определенные данные на них, но через время (несколько лет) не удалось прочесть диски.

На самом деле тут нет ничего удивительного, срок хранения информации на подобных носителях тоже зависит от многих факторов. В первую очередь, важную роль играет качества самого диска и его тип. Кроме этого следует и придерживаться определенных условий хранения и процесса записи.

Как вы уже поняли, диски бывают разные. Все главные отличия связанны с отражающей поверхностью, типом поликарбонатной основы и качеством в целом. Даже есть брать продукцию одной и той же фирмы, но изготовленную в разных странах, то даже тут качество может различаться на порядок.

В качестве поверхности, на которую производится запись используют цианиновый, фталоцианиновый или металлизированные слои. Отражающая поверхность создается золотым, серебряным или из сплавов серебра покрытием. Наиболее качественные и долговечные диски изготавливаются именно из фталоцианина с золотым напылением (т. к. золото не подвержено окислению). Но есть диски и с другими комбинациями этих материалов, которые также могут похвастаться хорошей долговечностью.

К большому огорчению привела попытка отыскать специальные диски для хранения данных, у нас их практически не реально встретить. При желании, такие оптические носители можно заказать через интернет (далеко не всегда дешево). Среди лидеров, которые могут сохранить вашу информацию как минимум на столетие можно выделить DVD-R и CD-R Mitsui (этот производитель вообще гарантирует до 300 лет хранения), MAM-A Gold Archival, JVC Taiyu Yuden и Varbatium UltraLife Gold Archival.

К числу самых идеальных вариантов, для хранения цифровой информации можно добавить и Delkin Archival Gold, которые вообще нигде не встретились на территории нашей страны. Но как уже было сказано, все перечисленное можно без особого труда заказать в интернет-магазинах.

Из доступных дисков, которые можно у нас встретить, самым качественными и способными обеспечить сохранность информации как минимум на десятилетие будут:

Но тот факт, что эти все диски умеют долго хранить информацию еще не гарантирует, что она на долго сохранится. Поэтому не забывайте придерживаться тех правил, которые мы выделили еще в самом начале.

Взгляните на следующий график, на нем обозначена зависимость появления ошибок считывания данных, от времени нахождения оптического диска в агрессивной среде. Понятное дело, что график создан именно для маркетингового продвижения товара, но все же обратите внимание, что на нем есть очень любопытная Millenniata, на дисках которой вообще не появляются ошибки. Сейчас мы о ней узнаем больше.

Среди продукции этой компании есть диски серии M-Disk DVD-R и M-Disk Blu-Ray способные хранить важные данные сроком до 1000 лет. Такая потрясающая надежность достигается использованием в основе дисков неорганического стеклоуглерода, который в отличии от остальных дисков, где используются органические материалы, не подвержен окислению, разложению под действием света и тепла. Такие диски легко будут переносить попадание кислот, щелочей и растворителей, а также могут похвастаться более высокой стойкостью к механическим воздействиям.

Во время записи, на поверхности, в прямом смысле слово прожигаются небольшие окошки (на обычных дисках происходит пигментация пленки). Основа диска аналогично рассчитана на более серьезные испытания и способна сохранять свою структуру даже под воздействием высоких температур.